Warum Traceability heute unverzichtbar ist

Unternehmen befinden sich in einem ständigen Wandel. Technologie- und Marktentwicklungen treiben die kontinuierliche Weiterentwicklung voran. Doch jede Unternehmenseinheit entwickelt sich unterschiedlich – abhängig von:

dem eingesetzten Technologie-Stack und den Produkteigenschaften,

den jeweiligen Prozessen und regulatorischen Vorgaben,

den Menschen und ihrer Unternehmenskultur.

Hier kommt das Konzept der Ambidextrie ins Spiel: die Fähigkeit, zwei scheinbar widersprüchliche Logiken gleichzeitig zu beherrschen. Auf der einen Seite geht es um Exploitation, also um Management, Effizienz und Stabilität in der Gegenwart. Auf der anderen Seite steht Exploration mit Selbstorganisation, Innovation und der aktiven Gestaltung der Zukunft.

Die Herausforderung liegt darin, diese beiden Welten zusammenzubringen. Das Fazit: Es braucht Transparenz. Nur wer die richtigen Informationen kennt, Entscheidungen nachvollziehbar macht und Abhängigkeiten sichtbar hält, kann wirklich agil und kontrolliert zugleich handeln.

Was eine Traceability-Strategie leistet

Traceability ist ein Schlüssel, um Transparenz im Unternehmen herzustellen. Auf dieses Thema haben wir auch in unserem Beitrag auf der Modern RE 2025 den Fokus gelegt. Der vorliegende Artikel knüpft daran an und zeigt, wie eine tragfähige Traceability-Strategie entwickelt werden kann, die Agilität unterstützt, statt sie zu behindern. Sie hilft, Zusammenhänge über verschiedene Ebenen hinweg sichtbar zu machen und Entscheidungen fundiert zu treffen.

Arten von Traceability

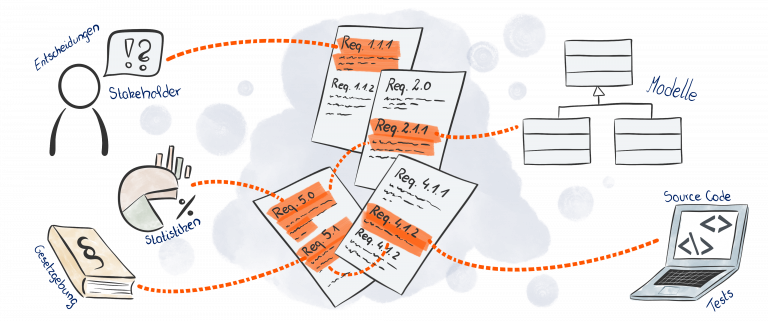

Pre-RS Traceability: Die Fähigkeit zwischen Anforderungen und ihrem Ursprung zu verfolgen, bspw. zwischen Anforderungen und den Kundeneinbezügen aus denen diese abgeleitet wurden.

Traceability zwischen Anforderungen: Die Fähigkeit Abhängigkeiten zwischen Anforderungen sichtbar zu machen, bspw. zwischen verschiedenen Versionen oder Hierarchien.

Post-RS Traceability: Die Fähigkeit zwischen Anforderungen und späteren Entwicklungsartefakten zu verfolgen, bspw. zwischen Anforderungen und Testfällen.

Arten der Umsetzung

Die Umsetzung von Traceability ist vielfältig und lässt sich im Wesentlichen in zwei Ansätze unterteilen:

Implizite Traceability: Hier bestehen die Zusammenhänge zwischen Artefakten, ohne dass sie ausdrücklich dokumentiert sind. Solche Verbindungen ergeben sich zum Beispiel aus der Struktur der Dokumentation oder aus der gemeinsamen Verwendung bestimmter Fachbegriffe.

Explizite Traceability: In diesem Fall werden die Verknüpfungen bewusst dokumentiert – etwa in einer Traceability-Matrix oder über ein definiertes Attributierungsschema. Dabei können einzelne Anforderungen mit Attributen versehen werden, deren Werte auf andere Artefakte verweisen. Ein Beispiel ist das Attribut „Vorbedingung“, dessen Wert auf eine Anforderung verweist, die als Voraussetzung umgesetzt werden muss.

Leitfragen einer Traceability-Strategie

Eine durchdachte Traceability-Strategie beantwortet folgende zentrale Fragen:

Was soll miteinander verknüpft werden (Informationen, Artefakte)?

Wie sollen die Verknüpfungen erfolgen?

Wer ist dafür verantwortlich?

Warum sind die Verknüpfungen für das Projekt oder das Unternehmen wichtig?

Im Kern geht es dabei weniger um Technik, sondern vor allem um Menschen und Zusammenarbeit.

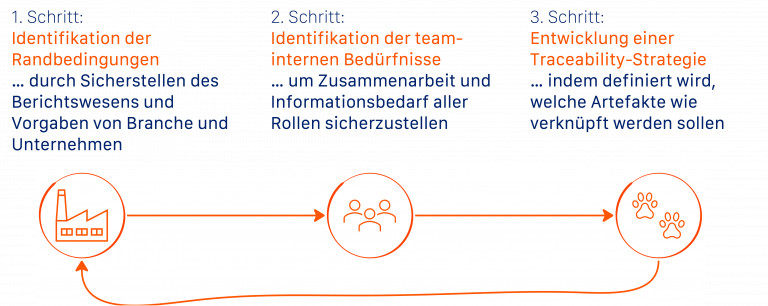

Darauf aufbauend empfehlen wir folgendes 3-Schritte-Vorgehen:

Das 3-Schritte-Vorgehen bringt alle beteiligten Rollen und Perspektiven zusammen, um gemeinsam eine tragfähige Traceability-Strategie zu entwickeln. Diese sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst oder erweitert werden.

👉 Für das 3-Schritte-Vorgehen stellen wir ein Handout mit konkreten Leitfragen zur Verfügung, das Teams direkt einsetzen können. Das Handout können Sie hier herunterladen: Zum Handout

Wie das Vorgehen in der Praxis umgesetzt werden kann

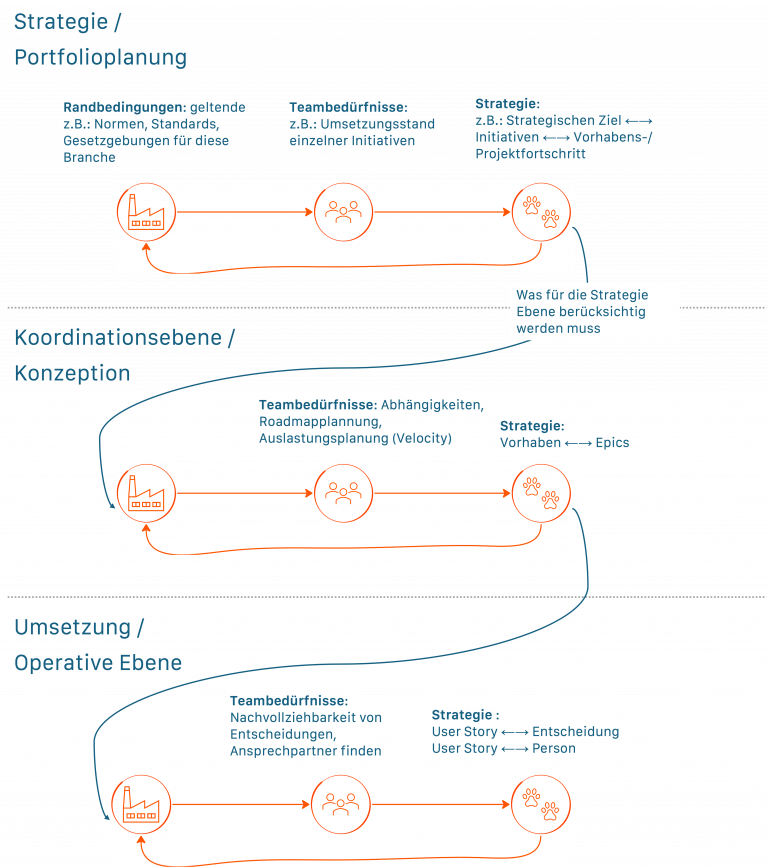

In Unternehmen werden häufig folgende drei Abstraktionsebenen unterschieden:

Strategie- und Portfolioplanung (langfristige, strategische Planung)

Konzeption und Koordination (Umsetzungsplanung)

Umsetzung (operative Umsetzung)

Es empfiehlt sich auf jeder dieser Ebene das 3-Schritte-Vorgehen anzuwenden, um die unterschiedlichen Randbedingungen und Bedürfnisse der Teams in einer passenden Strategie zu dokumentieren.

Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft, wie sich das Vorgehen anwenden lässt und welche möglichen Informationen dabei erfasst werden können:

An diesem Beispiel wird deutlich, dass die dokumentierte Strategie aus der strategischen Ebene (Strategie- und Portfolioplanung) als Randbedingung für die Koordinationsebene übergeht. Denn die konkreten Informationen, die den “Projektfortschritt” darstellen, müssen in der Koordinationsebene “gefüllt” werden.

Dieser Beitrag könnte Sie auch interessieren: Erinnern Sie sich noch oder dokumentieren Sie schon?

Fazit

Traceability schafft Transparenz – und die ist entscheidend, um in komplexen Projekten fundierte Entscheidungen zu treffen. Da Teams, Rollen und Ebenen unterschiedliche Ziele und Arbeitsweisen haben, braucht es eine individuelle Traceability-Strategie, die genau darauf eingeht. Kommunikation ist dabei der Schlüssel: Nur gemeinsam lassen sich relevante Verknüpfungen sinnvoll definieren, erstellen und nutzen.